人工智能的浪潮正以前所未有的速度重塑世界。从AlphaGo、ChatGPT到DeepSeek,技术的每一次进化和跃升都令世界瞩目。

在这场全球竞速中,上海既有大手笔的魄力,亦有久久为功的定力。去年,上海人工智能产业规模突破4500亿元,累计完成60款生成式AI大模型备案。根据《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,到今年底,要构筑起一个覆盖算力、语料、模型、应用等层面,“四梁八柱”齐全且坚实的世界级人工智能产业生态。

在2025全球开发者先锋大会拉开帷幕之际,上海市经信工作党委、市经信委与上海人民广播电台联合推出《模塑申城新动能》系列融媒报道,全方位展现上海发力人工智能产业的丰硕成果和人工智能赋能各行各业的广阔前景,带您直击全球开发者先锋大会上的硬核技术和开源生态。

《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》将医疗领域作为智能化转型应用的六大重点垂类行业之一,沪上各大医院纷纷与合作伙伴携手推出,或是接入专业化的医疗大模型。记者实地探访复旦大学附属中山医院,感受到一场效率变革正飞速席卷而来。《模塑申城新动能》系列请听报道:《效率变革!“人工智能+”在上海遇见未来医院》

一边问诊,一边手写,结束后再把病历打进电脑,是不少医生工作的常态。有了AI助手,中山医院呼吸科医生石林可以更加专心地和病人交流,说话间,一套完整规范的电子病历就在屏幕上自动生成,他只要核对、把关就好。

石林说:“以前我们收一个病人的话大约要20到30分钟,比如说高血压病史,中间做过什么检查,我要全部敲进去。现在基本就是五分钟左右,问好过后自动生成,速度提高了75%。我可以有更多的时间去和病人做一些其他的交流。”

不仅明显节约时间,很多时候AI助手还能帮助医生打开思路。石林说,这套由中山医院和联影智能共同研发的系统,用百亿级参数多模态医学语料训练基础模型,并且“喂”入中山医院数以万计的真实病历,罕见的疑难杂症“它”可以“过目不忘”。

石林说:“对于有些少见疾病,它也在鉴别诊断给我们列出来。它基于的大数据,我们可能是基于临床的一些经验。有时候我们一看,突然说,对哦,这个我们也在考虑,会给你一些额外的提示。”

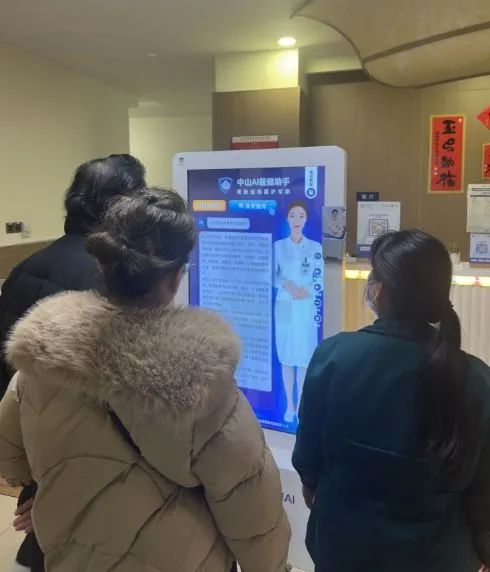

AI让医生省心,也让患者暖心。在中山医院胃肠外科护士站,有一位笑意盈盈的数字人,随时待命回答患者各种疑问。它的大脑里装着各种临床护理和通用医疗知识,经过持续学习升级,越来越难被“问倒”。一些老年患者记性不好,问护士一次记不住,有了数字人,可以随时回答。副主任护师闫亚敏说:“相似问大概列了有4000多条,基本上包括了所有患者就是日常关心的一些问题。现在的精准度基本上可以达到80%。”

这些AI应用都是瞄准多年来医疗领域的痛点精准发力。中山医院信息与智能发展部大数据人工智能中心主任张纪阳说,长久以来,流程性、机械化的工作消耗医生大量精力,人工智能正成为破局关键。“目前人工智能解决的最大问题是,三甲医院的人力资源不足。我们的医生医、教、研、管都得参与。曾有人统计过,医生45%的时间是用来写病历的。医生的主要时间应该给患者看病做诊疗。但是病历必须得写,不写的话医院的规范化,医疗质量安全怎么保证。所以这是一个很大的矛盾点,大模型能解决这些问题。”张纪阳说道。

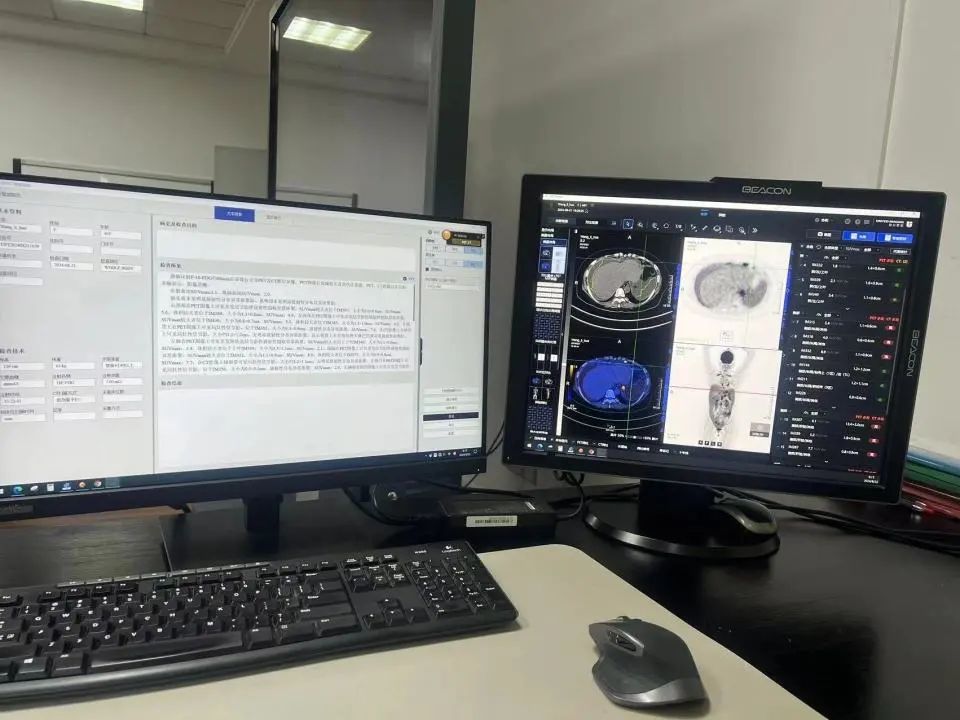

在这场效率变革背后,2017年在徐汇扎根的联影智能是重要的推动者,目前已推出100多款医疗AI产品,深度融入医疗影像分析、智能诊断辅助等各个领域。联影智能首席科学家高耀宗说,PET/CT阅片,即便是经验丰富的核医学医生,也需要1个小时左右。他们率先研发出PET/CT人工智能分析系统,只要几分钟,就能生成一份报告。

高耀宗说:“现在我们可以通过影像的专有模型进行病灶的检出,再通过现在文本的大模型来去描述这些病灶,自动生成相关的核医学报告。在全球都是比较领先的一个位置,很少有人能做到三维图像的自动报告。”

这些全球前沿的AI技术,正在加快向一线下沉。联影智能和徐汇医院共建全国首个人工智能区域影像示范中心,对全区基层社区卫生服务中心的放射影像进行AI质控,让居民在家门口就能享受到高质量医疗服务。

高耀宗说:“我们有个中心化的AI处理,拍完片的时候,AI会自动去查看影片,哪里不合格。在质控系统落地之前,徐汇区的一些基层医院有一部分不合格的片的比例,但是用了半年以后不合格片的比例大幅度降低。”