高端装备作为“国之重器”,是培育、发展新质生产力的关键力量,亦是推动经济高质量发展,构建自主可控现代化产业体系的重要引擎。上海承担着诸多“国之重器”的攻坚任务,不断实现“从0到1”的突破。市经信工作党委委员、市经信委副主任蒲亚鹏介绍,去年,全市高端装备工业产值近7000亿元:

【坚持央地联动、“链主”引领、整机带动,在出台大飞机、船舶海工、商业航天等行动方案基础上,加快细化卫星互联网、原子级制造、深远海作业装备等“一业一方案”,加快形成领军企业集聚、标杆装备涌现、创新要素完备的一流产业生态。】

今天起,上海市经信工作党委、上海市经济信息化委与上海人民广播电台联合推出《国之重器——上海制造攀登之路》系列融媒报道,揭秘硬核科技,讲述攻坚历程,阿基米德、话匣子矩阵同步呈现。

今天的《国之重器——上海制造攀登之路》探访江南造船推出的VLEC超大型乙烷运输船。

眼下

全球新交付的两艘船里

就有一艘是中国制造

上海作为造船重镇

江南造船、沪东中华、外高桥造船

这三大船企订单量

全部进入全球前十

很多拳头产品

都有从追赶到超越的经历

而“从0到1”、自主突破的船型

也正在持续涌现

由江南造船推出的

VLEC超大型乙烷运输船

凭借自主研发的“独门秘技”B型舱

在全球市场占有率已超过70%

实现了“亮相即领先”

“超级内胆”定义王牌船型

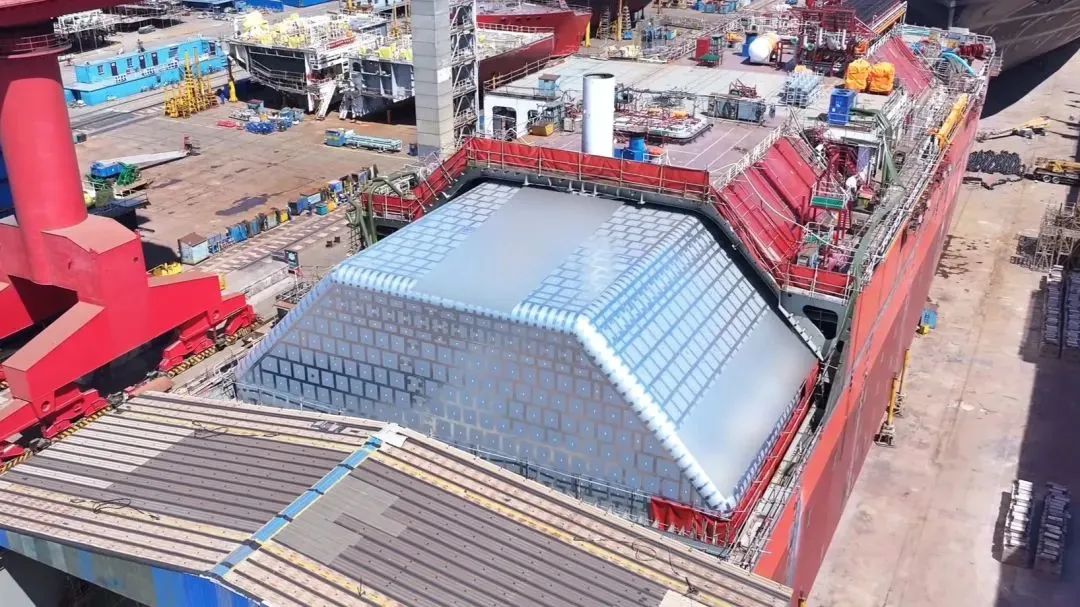

长兴岛的造船码头上,一艘深蓝色大船的施工已经接近尾声。这艘船便是江南造船即将交付的又一艘超大型乙烷运输船,也被称为VLEC船。

这艘船的舱容达到99000立方米,为目前全球最大,能装载零下104摄氏度的液化乙烷等液化气。如果以国内1890立方米的标准游泳池来换算,它的容积相当于52个游泳池。

当记者见到这条船的主管建造师才昊时,他正穿梭在各层甲板,忙着推进船舶收尾验收的各项工作。这个出生于1998年的小伙子,今年工作刚满四年。这条船是他主管建造的第一艘船。

才昊说,主管建造师的工作,是负责编制整船建设的进度计划,把握关键时间节点,确保船舶建造按计划稳步推进。每个位置、每天要完成什么工作,在他的脑子里都有一张清晰的计划表。

“这艘船在船坞里只有3个月的周期,在码头只有4个月。目前船要进行倾斜定重试验,4月中旬就要试航,5月中旬交船,进度还是很快的。”才昊说。

第一次自己负责主管建造一艘船,便是江南的“明星船型”,周期又如此之短,对于才昊这样的年轻人来说是个不小的挑战。不过好在,标准化的建造工艺流程,大大减轻了他们的工作压力。

“我们采用了一些模块化和集成化的方式,让复杂的问题简单化,使得我们能更快地安装和调试,有效缩短整体建造周期。”才昊说。

才昊和同事沟通建设进展

才昊告诉记者,整艘船上最核心的部分,便是分布在船体里的四个液货舱,单舱的舱容就超2万立方米。它们有一个专有名字——B型舱。

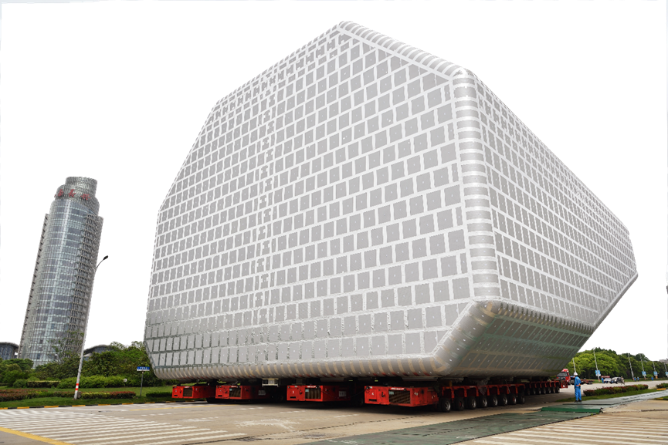

这个B型舱长什么样?在岸上船坞里,记者看到了一个正在吊装进入船体的B型舱。只见巨大的菱形结构,长、宽都超过30米,全身包裹银白色、网格状的绝缘涂层,在阳光下显得格外闪亮。

B型舱外观

江南研究院开发研究所副主任工程师柳一点介绍,B型舱可以装载低于零下50度的多种低温液化气体,包括乙烷、乙烯、液氨、LNG等等,堪称“全能型选手”。

B型舱装入船舱后,独立于船体内壳,就好比家里保温瓶的内胆。柳一点说,这让B型舱相对于目前主流的薄膜型舱有了诸多优势:“一般薄膜型舱有装载量的要求,要么低于30%,要么高于70%;而B型舱没有这个限制,装多装少都可以。它的结构非常强悍,可以穿越最恶劣的海况,不怕晃荡。”

也正是得益于这种独立的结构设计,让B型舱更易于维护保养。“B型舱的使用周期很长。经过专业测算,一个B型舱的使用寿命可以长达200年。”柳一点说。

船体内的B型舱

从0到1的技术突围

B型舱这个“超级内胆”,是由江南造船完全自主研制的“独门绝技”。

此前,大型液化气船主要用薄膜型舱,相关专利掌握在一家法国公司手里。船企用它的技术,要交5%的专利费,往往一艘船就要上千万美元,比辛苦造船的利润还高。

薄膜型液货舱

不想受制于人,就得自己开辟新路。十年前,当江南造船开始向大型液化气船领域进军时,便决定打造一款完全拥有自主知识产权的船型。

恰在此时,伴随美国页岩气革命,从北美出口乙烷的量级迅速攀升,超大型乙烷运输船成为船市热点。于是,江南造船便瞄准了VLEC这一最具市场潜力的船型开展研发攻关。

从零起步的研发之路绝非坦途。设计一艘新船,仅一个分系统就要设计30多种方案,计算100多个模型。而超大型乙烷运输船,分系统就有100多个,摆在研发团队面前的是上百个技术难关。

柳一点说,其中最关键的一大技术便是B型舱的焊接。由于B型舱需要采用特殊的低温钢材制成,焊接的技术难度很高。因此,他们首先针对B型舱焊接设计了一套详细的标准和工艺。

B型舱分段焊接

而围绕着B型舱,还有一套复杂的支撑系统以及管路设计,包括船舶的主动力系统、供气系统……这些难关都需要一一攻克。研发团队前后花了八年时间,才终于构筑起一套自己的技术标准体系。

“我们的研发过程,不仅是设计B型舱这一个产品,而是编制了一套网络化的标准体系。其中核心的专利就有50项,非核心接近100项。”柳一点说。

突破了船型,下一步便是让它在市场上更具有竞争力。当时,江南造船已经对接到了有初步意向的船东,不过同时还有一家韩国船企也在竞争这一订单。

柳一点说,在设计之初,这艘VLEC船的容量远没有现在这么大。在竞争中,他们不断突破更大舱容:“我们最早抛向市场的设计方案,舱容是90500立方米。当时韩国船企很快就推出了93000方的船。我们想不能一直做跟随了,必须做到全球最大。”

研发团队一鼓作气,通过持续优化设计,在船体主尺度不变的情况下,实现了98000立方米的全球最大舱容,并最终在2019年抢下宝贵的第一艘订单。

“我们把方案抛出来的时候,租家和船东都非常震惊。这条船不仅装得多,而且油耗还低很多,所以就取得了他们的信任。”柳一点说。

一炮打响,便是势如破竹。目前,江南造船手持VLEC船订单超40艘,是各种船型里最多的,全球市场占有率超过70%,成为了当之无愧的“王牌船型”。

数字+智能:全流程变革创新

这款“出道即抢眼”的VLEC船推向市场后,也不断经历迭代升级。从设计方案中的98000立方米,到2022年交付首制船时,舱容已经达到99000立方米。

2024年,江南造船又推出了VLEC的1.5版本,进行了186项技术优化,空船重量减少超200吨,进一步提升了船舶的经济性和建造效率。

船的“肚子”变大了,船长、型宽等主尺度却没有变,“体重”还减轻了——这背后的一大秘诀,便是数字化手段的应用。

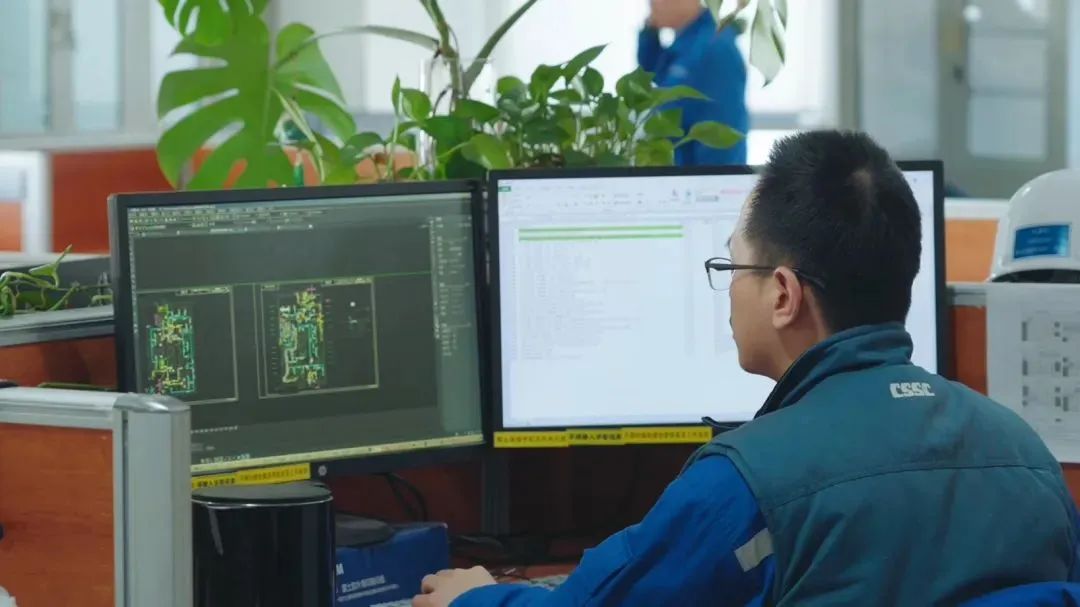

在江南造船的数字化实验室里,戴上VR眼镜,一艘“数字样船”便显现在眼前,把船内的复杂系统拆解得清清楚楚。

“原来大家看的是图纸,中间很容易出现偏差。现在通过数字仿真的手段,大家不需要靠想象了,可以减少我们的返工率、少走很多弯路,也可以把船内空间最大限度地利用起来。”江南造船VLEC项目主师杨勇说。

杨勇透露,借助数字化模拟仿真技术,他们还将把VLEC船进一步扩容,目前已经完成10万立方米舱容的理论计算:“通过一种极致主义,把船体的潜力发展到最大。不断数字化仿真,找出最优的一种线型,把结构空间都扩展到舱容里。”

不仅是设计端,生产端的变革也在加快。

走进江南造船制造三部的生产车间,这里正在焊接组装B型舱的一个个分段。只见工人们推着一辆小车,车上的焊接枪自动完成钢板焊接,全程没有弧光火花。“这是我们新采用的埋弧焊技术,通过这种半自动化设备,不仅提高施工效率,也能提升焊接精度。”制造三部大组立作业二区作业长程士虎说。

随着VLEC船订单的增多,对生产也提出了更大的挑战。程士虎说,2023年年初时,他们一个月只能做30个分段。通过引入自动化的技术工艺,目前一个月已经能做62个分段,效率提升了一倍。

“我们目前还在研发全方位焊接小车和便携式机器人,争取到今年6月做到一个月生产84个分段,相当于一条船的分段总数。”程士虎说。

工人使用埋弧焊设备焊接钢板

把长板进一步拉长,B型舱这个“超级内胆”所能成就的,远不止一款王牌船型。

江南造船大型液化气船营销经理李云轩透露,未来,他们还将把B型舱技术进一步大型化,应用到15万立方米舱容极大型乙烷运输船以及17.5万立方米液化天然气LNG船的设计方案中。

“B型舱设计寿命达到200年,这意味着即使船舶达到使用寿命,罐体还能继续使用。”李云轩说,未来,在船舶里服役完的B型舱,还有望继续复用到海工项目上,创造经济价值的更大化。

采访手记:中国船,无惧风浪

中国造船业已连续14年领跑全球。眼下,正在直面大洋彼岸无端而生的一场风暴。一边对中国产能和效率大肆捧杀,一边威胁对中国造的船进入其港口收取上百万美元的进港费。蛮不讲理的“大棒”会击垮中国船的竞争力吗?这是记者登上长兴岛时,心里揣着的一个大大的问号。

江南造船今年160岁了。每次来采访都有惊喜。这次最大的惊喜来自那个叫才昊的小伙子,28岁,就掌管着价值超过10亿人民币的巨轮建造。不拘一格降人才的背后,是造船工艺、流程、节拍的标准化、规范化、数字化,让聪慧的年轻人心里有底气,手上有章法。

生产一线也是如此。焊接质量决定船的质量,过去老师傅手把手带徒弟,现在先教会机器,系统里设定好电流、电压,焊接时热输入稍有偏差,就自动停机。缺陷检测用上了人工智能,效率翻两番。

船体尺度不变,VLEC的舱容如何凭空多出几千立方米?戴上VR眼镜,你可以瞬间穿越到船体任何角落,直观地把空间余量“榨干吃尽”......

龙门吊下,一场数字化、智能化的变革正在席卷造船全流程。江南的同行者,有华为、联通,有复旦、交大,还有一大批隐形冠军、“小巨人”企业。

江南职工畅想未来造船的画作上,船坞边上建起了“黑灯工厂”,有的工人用上了外骨骼,有的工人指挥起了机器人。林忠钦院士给造船业提出目标,十年内,工人数量减少50%。当技术和效率优势积累到一定程度,中国造船的竞争力便是“大棒”击不垮的。相反,“大棒”还会变身“回旋镖”,砸在自己身上。最简单的一个例子,北美出口的乙烷,价格竞争力要打个几折呢?

造船,就是要拿来通达四海,乘风破浪。中国船,无惧风浪。