高端装备作为“国之重器”,是培育、发展新质生产力的关键力量,亦是推动经济高质量发展,构建自主可控现代化产业体系的重要引擎。上海承担着诸多“国之重器”的攻坚任务,不断实现“从0到1”的突破。

上海市经信工作党委、上海市经济信息化委与上海人民广播电台联合推出《国之重器——上海制造攀登之路》系列融媒报道,揭秘硬核科技,讲述攻坚历程,阿基米德、话匣子矩阵同步呈现。

今天的《国之重器——上海制造攀登之路》探访中车艾森迪自主研发的“深海机器人家族”。

去年11月,我国自主设计建造的首艘大洋钻探船“梦想”号在广州入列,深海探测乃至实现穿越地壳、直抵地幔的梦想由此迈出关键一步。船上搭载的水下机器人,具有全球顶尖水平,来自扎根临港新片区的上海中车艾森迪海洋装备有限公司。

这家公司自主研发的深海作业机器人、海底挖沟铺缆机器人、海底挖沟犁等“深海机器人家族”,在国内市场占有率达到100%。这支身怀“高铁基因”的深海尖兵正助力我国海底工程建设,也为深海开发的未来探索更多可能。

深海巨兽,各显其才

“好,我们准备起电机,然后启动推进器。

收到。

动左侧机械手。

好,都正常。

收到,准备停电机。

好的好的……”

在中车艾森迪厂房内的水池实验测试场,一台体重5吨的深海作业机器人正在进行下水功能测试,来确保它的四肢、头脑、眼睛的信号连接都是最佳状态。在它之前,家族里的其它兄弟们早已在海上风电、海洋油气、深海采矿、海洋科考等多种作业场景上岗。

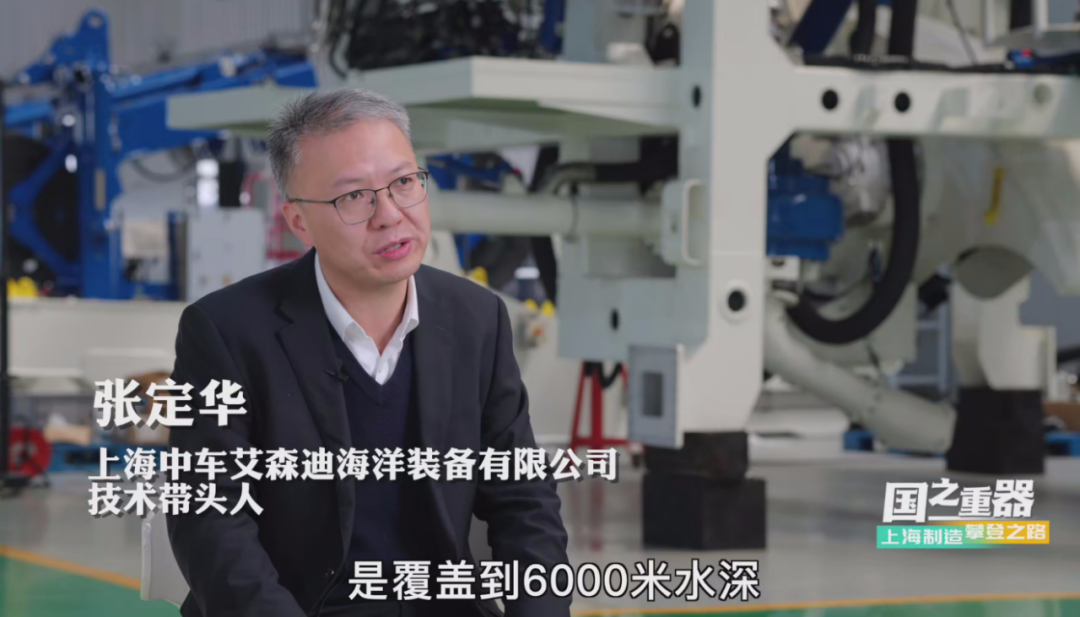

公司现场操控专家张杰说,公司自研的深海作业机器人最深能潜到6000米海底工作,远超世界上绝大多数作业级机器人4500米的最大下潜深度,即便面临高压、黑暗、强腐、陡峭地形等复杂情况,也能大显身手,应对自如:

“这个是摄像头,相当于机器人的眼睛,它可以上下左右转,而且它看的视野比较广。左边是一只7功能的机械手,它比较灵敏,适合于精细化操作。比如说像水下的一些解挂钩、阀门的开合,或者说科考中,去抓取一些水下的海生物。而这只机械手力气比较大,是干粗活的。”

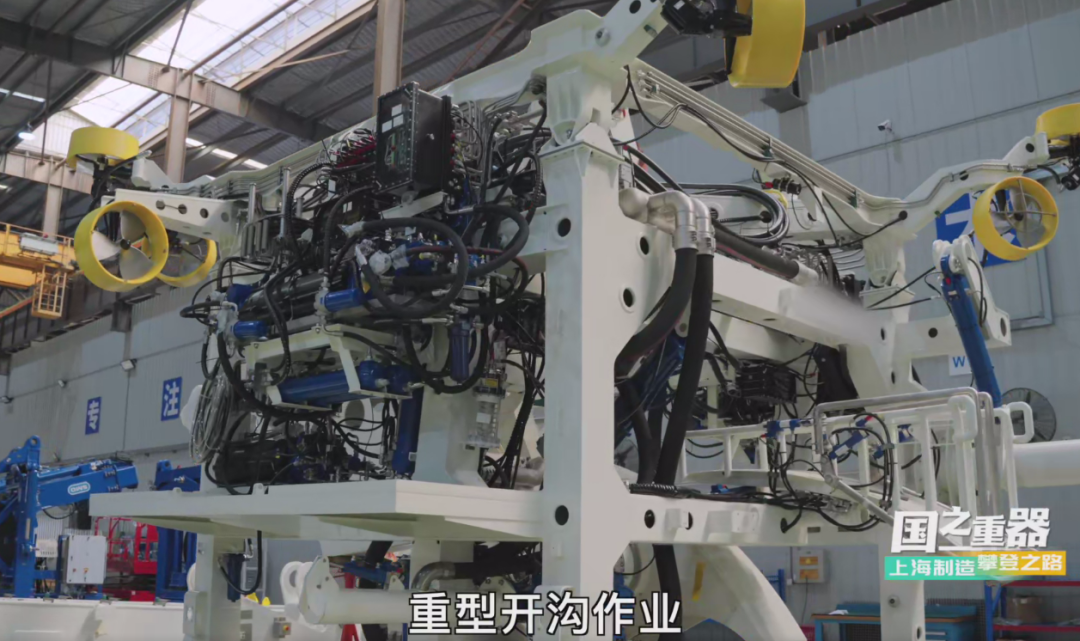

不远处,一台高约七米,重达50吨的海底挖沟铺缆机器人正在组装,公司技术带头人张定华说,这个“深海巨兽”是我国到目前为止最大的深海作业装备,是国内首台链式开沟机,可以实现海缆边铺边埋和先铺后埋两种作业方式,是铺设陆海间的电力“传输线”和海上能源开发“生命线”不可或缺的一员,也是铺设和维修海底通信神经“海光缆”的利器。

张定华表示,它身上同样有着中车艾森迪“海底机器人家族”“看得清,探得准,控得住,耗的少”的优秀基因:

“不同的推进系统,不同的履带驱动或者水电驱动的相结合,使我的装备在水下具备多个自由度的运动能力。在地势有崎岖或者是有细软地,不至于自己陷进去要救援。面对不同的土壤硬度,要开不同深度的沟,要克服作用力和反作用力,能够压得住。”

深海高铁,换道超车

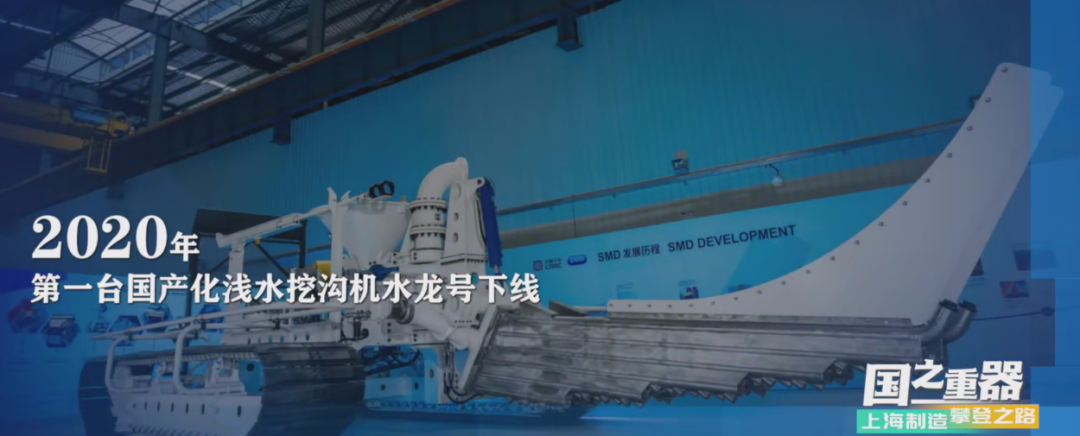

深海机器人领域技术门槛高、投资大,回报周期长且不稳定,属于海工领域的“稀有贵族”,此前中国科技界鲜有涉足,关键技术及装备都是依赖国外进口。差不多10年前,中车集团正围绕成熟的高铁技术寻找新的场景突破,决定以深海运载和深海机器人为突破口,定下“深海高铁”战略。

2017年,上海中车艾森迪应运而生,由于张定华博士在中南大学攻读控制科学与工程学位时间耳闻目睹过他的导师桂卫华院士承担的大洋专项-深海采矿及扬矿科研项目,因此该公司以他为核心的12人技术团队开始从事陆地装备专项深海探索,他们在对国外技术充分吸收基础上,再经过多年自主创新探索和技术迭代,3000米级重型工作级水下遥控作业机器人、作业级高性能电动水下遥控作业机器人、智能海缆挖沟机……一款款“深海神器”在临港诞生,并通过电动化、智能化提升,实现了“换道超车”:

“我们有电控技术和高铁技术优势,所以我们就用电动化的方式取代原来的液力传动,就相当于我们的电动汽车跟燃油车的关系。”

如今,中车艾森迪自主研发的深海机器人作业水深能覆盖50到6000米,产品在国内市场占有率达100%,填补了国内深海机器人产业的空白,成为国家深海资源安全开发和运维提供的利器,成功突破西方国家某法案的约束,并已经成功出海。

“深海救捞领域在6000米,深海矿产资源开发在5500米,油气到接近4000米,所以说,我们目前的产品是能覆盖到所有的商业水深,覆盖的领域既包括油气领域,也包括通讯领域,还包括救捞领域和科考领域等场景。”

中国国家博物馆正在展出的“网络发展新图景成就展”上,中海科1号海缆船重磅亮相,船上搭载的装备也有“中车艾森迪家族”,目前,他们正在为建设东海和南海观测网贡献力量。

向更远更深,挺进

今年的政府工作报告首次将“深海科技”与商用航空、低空经济一起列入新兴产业,未来的增量和拓展空间可期。而在挺进深海的路上,中车艾森迪还有着更深的考虑,比如,建设海底无人工厂和海洋立体能源岛。

“资源开采目前是平台式的开采方式,如果放在海床底下,直接的投资成本会降低,系统简单化,增加可靠性。我认为海底工厂是未来的海洋资源开采的一种方式,我们做水下作业装备的,在积累了相应的技术之后,就可以转化成新的海底工厂里面的关键装备和设施。”

海洋建设方兴未艾,越来越多的特种机器人企业聚集上海,而在临港,新片区高速发展的活力,各类人才、产业等政策齐备,上下游产业链的不断聚集,以及宜人的城市环境都为中车艾森迪的快速发展提供了良好氛围,当前他们正在扩厂扩产能,以满足不断增长的市场需求。

张定华憧憬着,这些拥有高铁基因的“深海尖兵”,能成为人类打开深海宝库的钥匙:

“目前深海开发处于一个起步阶段,是个蓝海。所以我是觉得未来在深海领域的生产技术、生产装备有广阔的发展空间,我们要有持续努力,坚持长期主义的这么一种耐心。我们希望做成在深海重型作业装备领域的一个领军企业。”