高端装备作为“国之重器”,是培育、发展新质生产力的关键力量,亦是推动经济高质量发展,构建自主可控现代化产业体系的重要引擎。上海承担着诸多“国之重器”的攻坚任务,不断实现“从0到1”的突破。

上海市经信工作党委、上海市经济信息化委与上海人民广播电台联合推出《国之重器——上海制造攀登之路》系列融媒报道,揭秘硬核科技,讲述攻坚历程。

今天的《国之重器——上海制造攀登之路》探访沪东中华将于今夏建成首艘全部使用国产殷瓦钢大型LNG运输船。请听报道:

“那种震撼,无以言表!”

十层楼高的巨型液货舱

四面八方都是银光闪闪的殷瓦钢

置身其中

令人对“大国重器”

有了更为具象的理解

2008年,中船集团旗下沪东中华造船(集团)有限公司实现了国产大型LNG运输船零的突破。眼下该船型,中国船企的全球市场占有率已达到30%。再过几个月,这一领域又将迎来一个历史性突破,首艘100%使用国产殷瓦钢的大型LNG运输船将在沪东中华建成交付,彻底打破长期以来国外企业独家垄断这一核心材料的格局。

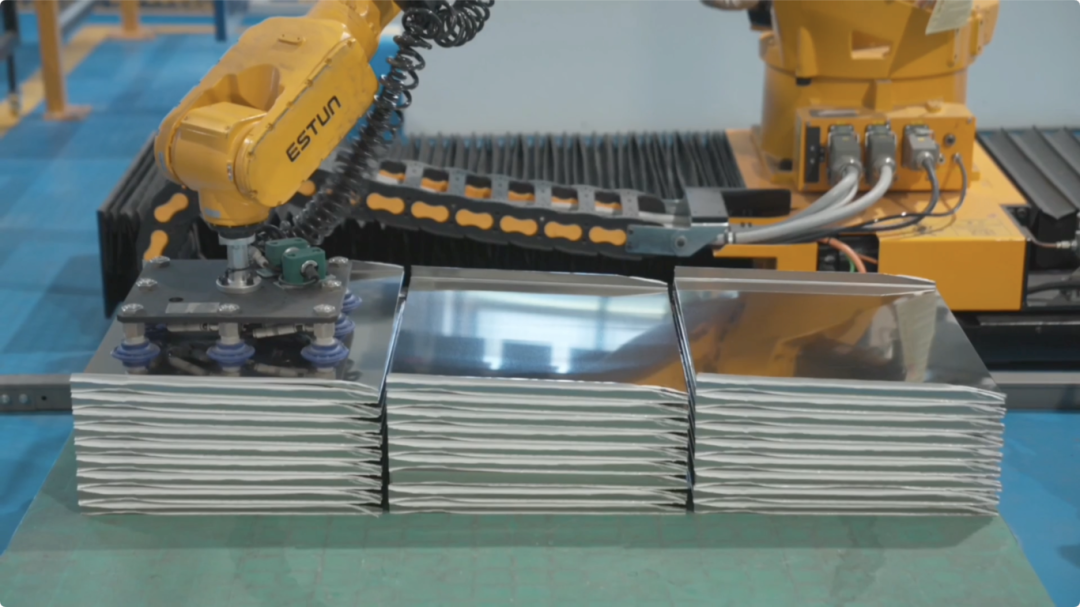

在沪东中华位于长兴岛东侧的码头,记者登上这艘建造中的大型LNG运输船,单舱体积约5万立方米的液货舱正在建造中。整艘船总共有4个液货舱,将使用近500吨殷瓦钢。装载零下163摄氏度的液化天然气,确保不泄漏,就靠它几乎不会热胀冷缩的物理特性。

“0.7毫米的超薄规格,在零下两百度到零上两三百度,它的膨胀系数基本上保持不变。”宝武特冶副总经理赵欣说,这种殷瓦钢此前被一家法国企业长期垄断,无论是咱们的沪东中华,还是韩国的竞争船企,都要从它那儿买。

赵欣透露,殷瓦钢国产化攻关之路的起点,源自2014年的一场座谈会:“沪东中华,当时的宝钢特钢、现在的宝武特冶等企业在上海市经信委座谈会的交流发言里,梳理上海市高端装备制造业的一些核心瓶颈问题,说到这个材料有‘卡脖子’的风险。当时我是我们技术中心的副主任,管产品研发。紧跟着第二天,我就带队去了沪东中华。”

他记得很清楚,那天双方一拍即合,一周后一起带着材料去了国家工信部,当年就实现重大专项的立项。但那时大家没有想到,从技术研发到验证上船,这条攻坚之路要走整整十年。

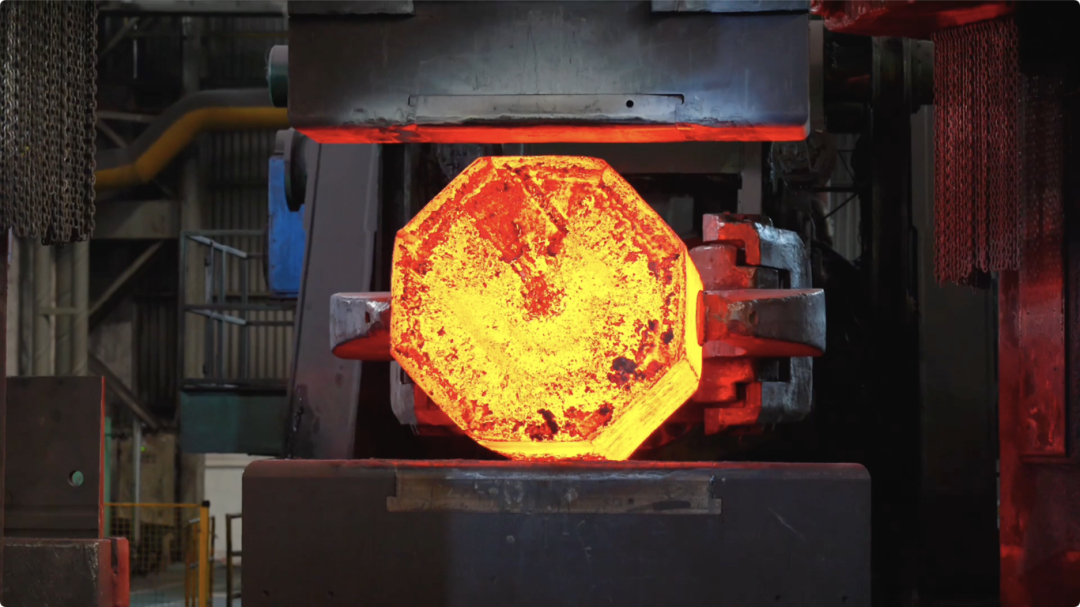

宝武特冶锻造车间里,火红的殷瓦钢锭正在接受锻打。每一次冲撞、挤压,都能看到钢锭形状的细微变化,看不到的地方,内部晶体结构在锤炼中变得更为致密。

技术中心产品工程师王玉介绍:“这道工序我们是将电炉厂冶炼的殷瓦合金钢锭加热到1100摄氏度以上,进行锻造开坯。整个这样的流程要反复三到四次,来达到最终板坯的尺寸。”

从钢锭到板坯,再到超薄的钢板,每个环节都有难题,各项性能指标测下来全部达标后,殷瓦钢距离实船安装使用还有很长一段路要走。

法国GTT公司拥有薄膜型LNG船结构设计及材料选择等相关知识产权,要想获得实船应用资格,制备工序及产品性能都必须通过他们的认证审核。

回忆起认证的过程,有一件事令王玉至今记忆犹新:“试样带材发送到法国GTT,突然有一天反馈说我们的材料拉伸性能不合格。我们非常清楚了解我们产品的性能。在我们再三的要求下,GTT方面把它全过程测试的原始数据发送给我们。”

拿到数据后,团队开始了缜密的分析与复盘。结果发现,问题出自法方工程师错误地引用了一个计算公式。终于,在沪东中华与宝武特冶携手攻关下,国产殷瓦钢通过了法国GTT公司的全面审核认证,宝武特冶成为全球第二家可供应船用殷瓦钢的合格供应商。

紧随而来的难题,是如何取得船东的信任。宝武特冶副总经理赵欣说:“一艘船只用500吨殷瓦钢,占整个船的成本的比例不高,但是安全系数要求这么高,船东很少会立马同意换成我们国产的材料。沪东中华跟我们协同,在做船东的工作方面下了大的力气。”

我国第一艘全部使用国产殷瓦钢的大型LNG运输船,预计今年夏天就能建成。这令沪东中华LNG技术研究所船装室副主任黎翔颇为感慨:“以前,依靠法国殷菲公司独家供应,每年最多满足我们6艘LNG船的建造需求。我们公司今年的生产能力要达到10到12艘,这样的话就出现了4艘船以上的殷瓦钢的缺口。”

LNG船领域,“上海钢”与“上海船”的双向奔赴,打破了国外垄断,也帮助船企抢抓市场机遇,突破产能瓶颈。

黎翔说,围绕LNG产业链,还有不少这样的故事正在发生:“目前来讲,我们国内的大型LNG船的国产化设备材料的配套能力能达到75%~80%左右,形成了一个更好的竞争机制。我们船厂在采购这一些设备以及材料的时候,具有更好的议价能力。”

采访手记

上海制造的攀登之路,通向何处?

从货运飞船到液化气船,从低空飞行器到深海机器人......采写这组报道,我和同事们既兴奋又感慨。兴奋在于,上天入海,这批“国之重器”够顶尖够硬核。感慨在于,攀登之路大不易!

2008年,我采访第一艘国产LNG船建造时,就见过这特别薄,特别贵的殷瓦钢,一公斤就要十几欧元。眼下,国产LNG船造了50多艘,终于用上了国产的。难关不仅在于技术,2017年就取得了认证,但让船东愿意“吃螃蟹”,用了很长的时间。这还是全球钢铁业排名第一的宝武。民营中小企业要获得信任,难度无疑更高,从链主企业到产业部门,都要更用力地去帮一把。因为集群和生态,是产业竞争力的根基。上海去年推动长三角(含江西)的大飞机集群、上海船舶与海洋工程装备集群入选国家先进制造业集群,就是要扩大产业链联通的“朋友圈”。

殷瓦钢的例子也让我特别关注江南造船的B型罐,他们就是从0到1地创立了一套标准,定义了一系列产品,相当于LNG领域的GTT公司,别人要用,是可以收专利费的。百花齐放的低空经济,最激烈的同样在于标准之争。制定标准,无疑是上海制造的发力方向。

同样重要的还有模式之变。轻舟货运飞船以商业航天模式服务载人航天工程,其影响将非常深远。上海作为经济中心和开放前沿,各类主体云集,资本资源汇聚,人才近悦远来,他们在一起迸发出的新思路新模式,往往能够重塑一个行业的面貌。

集群发力,引领标准,创新模式,上海制造就更有底气与最强者比拼,与最快者赛跑,与最优者同行。而攀登之路的指向,无疑是一个又一个,已经清晰可见的顶峰。