高技能人才是支撑中国制造、中国创造的重要力量。上海聚焦科技前沿和产业风口,大力发展智能经济,布局未来产业,加快高端制造和智能制造转型,始终坚持将人才作为第一资源,着力激发基层一线的创新创造活力。

2016年起,上海市经信工作党委、市经济信息化委和市总工会推出“智慧工匠”选树和“领军先锋”评选活动,今年进入到第十个年头。十年来,一批知识领先、技能卓越、创造领航并且具有快速迭代能力的复合型人才脱颖而出,成为各自领域的创新引擎,涌现出丰硕成果,激发广大一线产业工人、高技能人才、劳模工匠、创新创业者勇闯无人区、致胜新赛道,燃起新型工业化向新图强、向高攀登的强劲动力,开启智能经济发展的黄金时代。

为庆祝中华全国总工会和上海总工会成立100周年,上海人民广播电台与上海市经信工作党委、上海市经济信息化委联合推出《发力智能经济 对话智慧工匠》系列报道和融媒访谈,展现智慧工匠们的成长经历,创新活力和引领示范作用。

在数字化浪潮的推动下,建筑行业正在经历一场深刻转型。上海建工集团股份有限公司信息总监余芳强,正是这一转型进程中的重要实践者。作为上海城市数字化转型评选出的"智慧工匠",他将传统的建筑施工技术与数字技术深度融合,探索出一条"数字+建造"的创新路径。

回忆起最初为何会选择将数字建造作为职业生涯的开端,余芳强说出了四个字“机缘巧合”。他坦率地说,2006年,自己同时攻读土木工程和计算机应用两个本科专业,只是因为它们都是当时的“大热门”。2008年,也是一次“机缘巧合”,将余芳强带入了一个全新的世界。

余芳强:“当时跟着清华的老师参与‘鸟巢’的建造,因为它整个是异形的,传统的二维的设计方式很困难,可能比如说一万张图纸。清华的老师就用三维去做深化设计和施工管理,可能就一个模型就搞定了,就觉得数字化的技术可能未来对整个行业会有影响。”

在清华大学就读博士期间,余芳强跟随导师张建平教授深耕建筑信息技术,通过昆明机场、青岛海湾大桥等项目一次次锤炼技术实践能力。2014年加入上海建工后,嘉闵高架北二期工程成为余芳强的首块试验田。他带领团队打通BIM(建筑信息化模型)与进口设备的数据壁垒,开发出预制桥墩智能深化系统,实现“零返厂、零库存”。

余芳强:“它是全预制拼装的一个城市高架,用到数字化的技术,那个时候是个新的东西。”

更大的突破是在2018年东方医院新大楼项目。面对医院传统运维中“设备坏了才修”等弊病,余芳强提出“施工阶段传递数字资产”的理念,将施工阶段的数据与实时监测系统融合,开发出“人员-空间-系统”耦合的数字孪生模型,这也是他实践建筑“全生命周期服务”的关键一步。

余芳强:“其实很多建筑里面的维修它是缺乏标准,缺乏提前预测的,你要去修的时候可能已经是迫在眉睫了。所以我们当时在建的过程中变成数字化的模型,传递到运营维护阶段去。比如说,这个房间它制冷效果不好,整个楼空调系统从冷却塔到下面的冷水机组到楼层的出风口,你立马能溯源到它设备是什么。”

上海图书馆东馆的建设进一步验证了这一理念。余芳强带领团队联合30多家智能化系统供应商,制定了国内首部运维BIM应用标准。他们研发的高效数字孪生构建方法,实现了建筑实体与数字模型的同步交付。

余芳强:“还有就是实现了结合人员密度的动态运行控制,这个房间它人多的时候跟人少的时候,新风的量是不一样的,对它的节能和舒适性都是有保障的。”

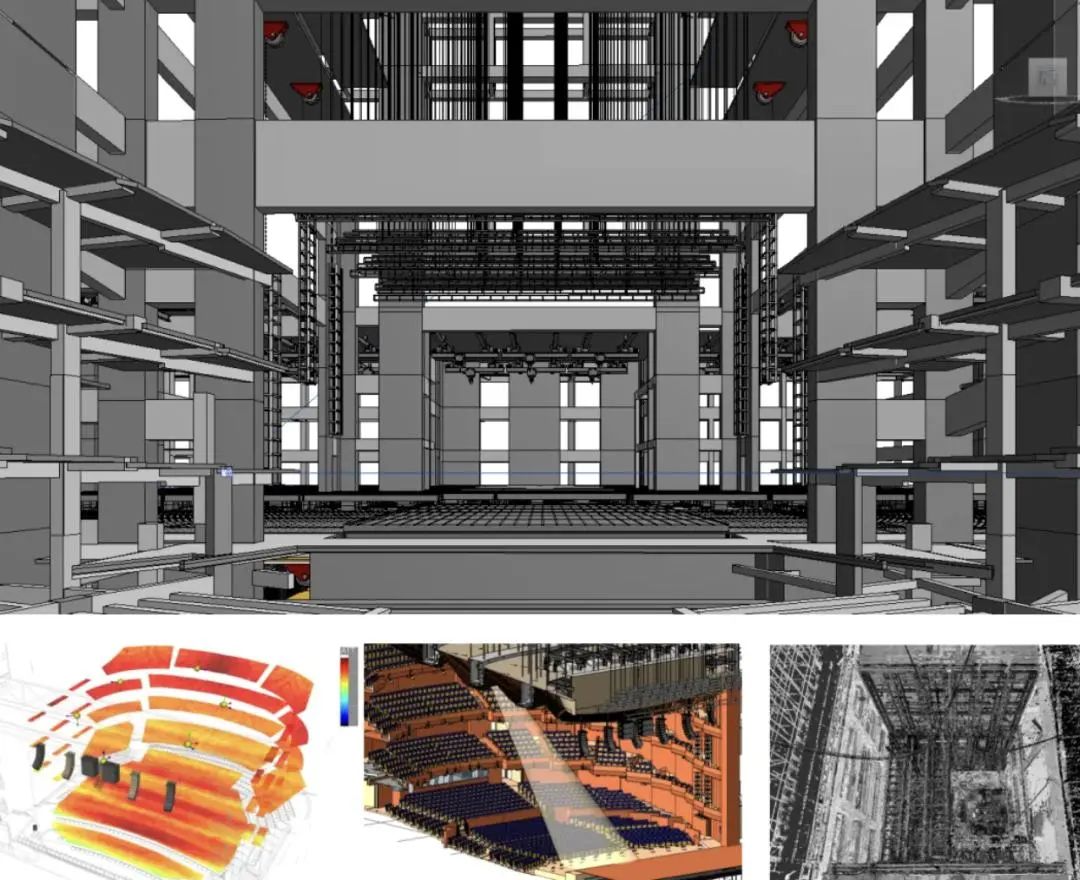

而这一项目更重要的意义在于,打开了文化建筑数字化运维的蓝海,验证了“数据资产越用越值钱”的判断。即将于今年开放的黄浦江畔新地标上海大歌剧院项目就是其中之一,余芳强团队以三维建模扫描8000余平方米的项目现场,构建出一个极其精密的“云端舞台”,而舞台机械的每个齿轮都已在这个虚拟世界提前转动了上万次,只等正式开放那一刻,惊艳世界。